El mayor terremoto registrado en la historia de México sobrevino el 28 de marzo de 1787. Se calcula que tuvo una magnitud de 8.6. Fue tan brutal que desató un tsunami en las costas del Pacífico. En una comunicación dirigida al gobierno virreinal, Francisco Gutiérrez Terán, alcalde mayor de Igualapa, en el actual estado de Guerrero, relató:

“Estando varios infelices de aquellas pesquerías haciendo barras para recoger pescado, y ya algunos montados a caballo después de haberlo recogido y metido en sus redes, vieron con asombro retirarse el mar más de una legua, descubriéndose tierras de diversos colores, peñascos y árboles, y que con la misma velocidad que se huyó de su vista, volvió otra vez y otras, dexando millares de pescados en el distrito que quedó sin aguas”.

Ilustración: Patricio Betteo

Ilustración: Patricio Betteo

Once pescadores fueron hechos pedazos por la furia de las aguas: el tsunami los dejó “colgados y metidos entre los palos de un monte que dista como legua y media del mar, y de excesiva altura”. Algunos otros lograron escapar, “aunque muy maltratados y heridos”.

En otro relato de la tragedia, el alcalde de Tehuantepec, Tomás Mollinedo, informó a la Real Audiencia que el terremoto había desatado “una extraña conmoción de las aguas”, y un “espantoso bramido” del mar. Su informe encierra una línea misteriosa en la que se apunta que el tsunami arrojó a las playas “pezes de extraordinario grandor y conchas nunca vistas, cuya magnitud se ha hecho admirar de todos”.

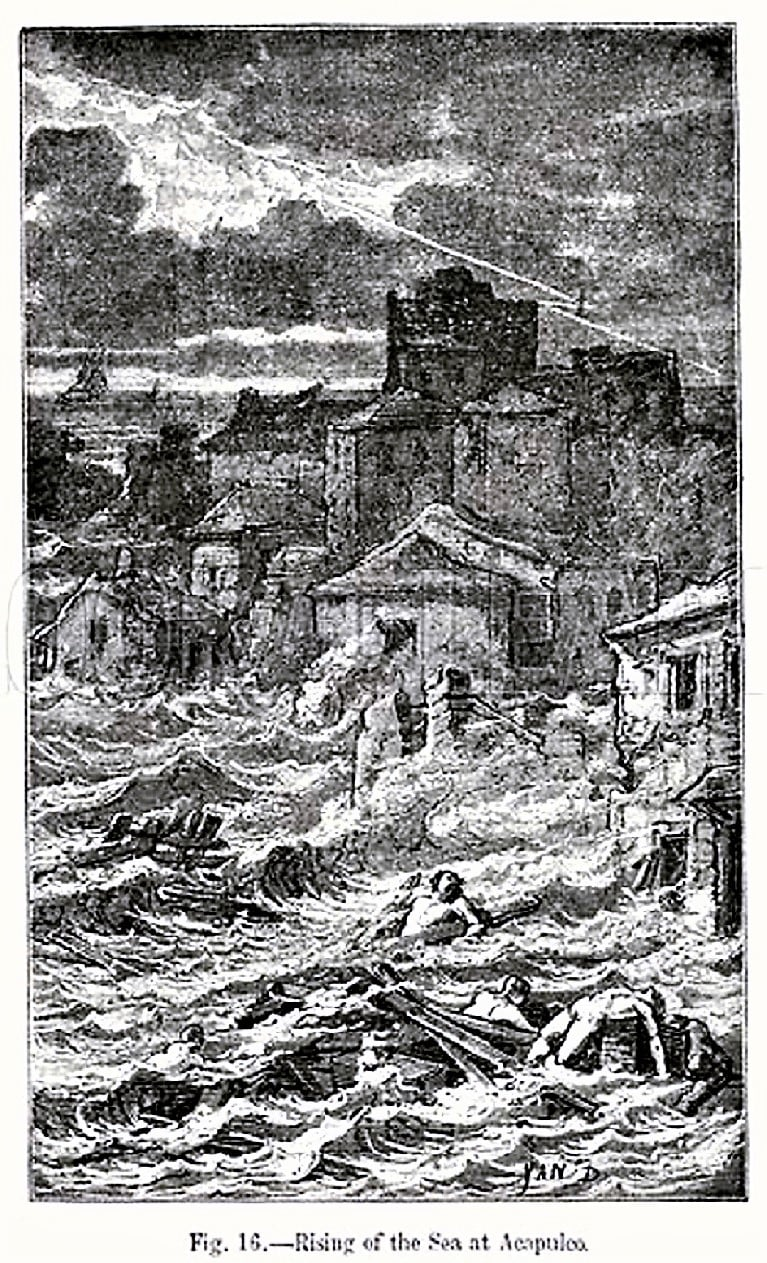

El militar que se hallaba a cargo del fuerte de San Diego, en Acapulco, participó también “la extraña novedad que experimentaba el mar”. Al mediodía —escribió— éste “comenzó a retirarse y crecer, aunque sin olas, ni otra particular alteración, de un modo nunca visto”. Cada vez que el mar se retiraba se alcanzaban a ver “más allá de cien varas de playa”; cada que volvía registraba un crecimiento de cerca de diez pies. El oleaje finalmente rebosó el muelle y arrasó las casas cercanas. La gente se refugió en lo alto.

En los primeros días de abril la Gazeta de México, el “compendio de noticias de Nueva España” que dirigía el hábil periodista Manuel Antonio Valdés, entregó a los lectores novohispanos los relatos que alcaldes y regidores de las zonas afectadas habían enviado a la capital del virreinato. Uno de los más dramáticos pertenece al corregidor de Oaxaca, Joseph Mariano Llano. El terremoto lo sorprendió aquella mañana en el palacio de gobierno, mientras celebraba una audiencia. Salió con su gente a la plaza mayor y ahí le llegaron las primeras noticias de los estragos: la ciudad estaba destruida, algunas torres habían caído, otras amenazaban con venirse abajo.

En las Casas Reales, en cuyo centro estaba la cárcel local, los reos clamaban auxilio: las paredes y los techos estaban llenos de grietas, el colapso parecía inminente.

Escoltado por la tropa el corregidor sacó a los 220 reos de la cárcel y los agrupó en la plaza. Un pregonero intimó que sería castigado “con el mayor rigor hasta pena de la vida” el que intentase ponerse en fuga. Al mismo tiempo se expidió un bando que imponía la misma pena al ciudadano que robara en Oaxaca “la cosa más mínima”.

La Gazeta demuestra que las cosas no cambian. La gente se negaba a abandonar las casas dañadas por el terremoto. Fue necesario que un piquete de soldados obligara a los vecinos a salir de domicilios a punto de desplomarse y los concentrara en las plazuelas. Se convocó a médicos y cirujanos para que atendieran a los heridos y se advirtió a los comerciantes que en la ciudad no debía faltar el alimento “a los precios regulares y de siempre”.

Aquel jueves del temblor la verde Oaxaca se convirtió en un gran campamento de damnificados. El sábado siguiente cayó “un grande uracán” (sic), al que siguió un fortísimo aguacero. Se extendió el rumor de que el cerro de San Felipe se había desmoronado. “En concepto de la plebe”, informó el corregidor, aquel cerro se encontraba lleno de agua, “pues de él dimanan varias de las vertientes que abastecen a la ciudad”.

“Fue tanto y tan general el terror y espanto” que el rumor ocasionó, que la gente abandonó “barracas, chozas y xacalillos”, y huyó “profusamente por los caminos… clamando misericordia”.

El corregidor señaló en su informe que casi todas las familias se hallaban viviendo en las plazuelas, despoblados y campos de las cercanías, en casas “portátiles que han fabricado”.

La ciudad de México también había sido tocada. En 1787 corrían malos tiempos en la capital del virreinato. Las “fiebres mesentéricas” o “fiebres pútridas” diezmaban a los vecinos desde septiembre del año anterior. Aquellas calenturas malditas empezaban con “constipación o catarro detenido” al que le seguían escalofríos, calenturas y dolores de cabeza. A medida que avanzaban las horas la lengua se ponía seca y el enfermo vomitaba “materiales amargos o verdes”. Aparecía un sudor copioso, la nariz comenzaba a sangrar, el cutis se llenaba de manchas encarnadas, rosas y moradas. La mente se extraviaba. Involuntariamente, los enfermos arrojaban orina y excrementos. Al final, la lengua se ponía “escabrosa y negra”. Había convulsiones. A los veinte días del comienzo de la enfermedad tañían las campanas de las iglesias. El paciente estaba muerto.

El terremoto sacudió aquella ciudad enferma, azotada para colmo por la escasez de la lluvias. De acuerdo con la Gazeta todo se bamboleó, “de sur a norte, con alguna inclinación al noroeste”, durante seis minutos. Una hora más tarde hubo una réplica, “ya de oriente a poniente, ya de norte a sur”. Tembló cinco veces aquel día.

El único registro de un sismo semejante aparece en el Códice Aubin y se refiere al terremoto de 1475 en el que “muchísimos cerros se dislocaron” y la Gran Tenochtitlan quedó destruida. El fraile Juan de Torquemada relata (en su Monarquía indiana) que aquel temblor “fue tan recio” que “no sólo se cayeron muchas casas, pero los montes y sierras y en muchas partes se desmoronaron y deshicieron”.

A quienes han vivido los dos últimos terremotos no debe costarles mucho esfuerzo imaginar lo que pasaron los hombres de 1787. Pero en ese tiempo aún existían los lagos. No se había construido sobre un lecho fangoso y muerto. A pesar de la violencia inédita del sacudimiento, la capital resistió

El arquitecto José Damián Ortiz de Castro, que por aquellos días dirigía el proyecto de construcción de la Catedral Metropolitana (es, entre otras cosas, el autor de sus torres), recibió la instrucción de recorrer la ciudad y levantar un censo de desastres materiales. A caballo, tal vez en carroza, Ortiz de Castro recorrió las calles de México. La constancia que entregó tres meses más tarde a las autoridades virreinales indica que tropezó con edificios que estaban a punto de venirse abajo en todas partes. En las calles del Águila, de la Canoa, de Santa Teresa, del Reloj y San Francisco (o lo que es lo mismo: en República de Cuba, Donceles, Licenciado Verdad, Argentina y Madero), y también “bajado el Puente del Cuervo”, “pasado San Fernando” y en “las casas que están de bajada del puente Blanquilla como quien va a la Palma”.

Detectó grietas y fisuras en templos y colegios. Admitió que “en los barrios son infinitas las paredes viejas y cuartos en los que hay bastante peligro” y sugirió que se reclutara cuanto antes “un número suficiente de operarios” que echara abajo las casas dañadas. Una buena parte de la ciudad de los siglos XVI y XVII debió ser demolida a consecuencia de aquel temblor: el gran tsunami se llevó también las construcciones más viejas de la urbe.

En las iglesias, mientras tanto, los vecinos celebraban novenarios de rogación con misas solemnes y “letanías al castísimo patriarca señor San Joseph”. El 15 de marzo hubo en las calles principales una procesión inmensa, “con cuanto lucimiento y decoro exigen las presentes circunstancias para que Dios nos mire con misericordia”.

Al igual que en 1985, al igual que en 2017, existía la sensación de que la ciudad pendía de un hilo. El 18 de abril un bando ordenó que “ninguna persona, sea del estado, calidad y condición que fuese, pueda dentro de la ciudad hacer que las mulas de qualquiera coche que se conduzca troten o corran”, ya que “los movimientos de tierra que ha padecido esta capital han quarteado sus edificios, cuyo deterioro agravaría sin duda el rápido, extraordinario e irregular curso con que suelen rodar los coches”.

Siguió temblando a lo largo de aquel año, y de los siguientes. Tembló tanto que en 1791 se recomendó al virrey de Revillagigedo que reconstruyera una habitación hecha de tablas que su antecesor, el virrey de Bucareli, había levantado en el jardín del Palacio Real “para su retiro en tiempo de temblores”.

Probablemente lo hizo. La ciudad siguió rezando.

Todo aquello fue olvidado.

fot9, es una ilustración o europea del siglo XVIII sobre Acapulco.

Héctor de Mauleón